刘勰的“尚武”精神对其“风骨”论的影响

南朝士人普遍追求知识学养的博综,以及信仰的多元化,次门士族刘勰尤其是如此。《梁书》本传说他从小“笃志好学”,后来又“博通经论”,博览多通、弥纶群言,正是刘勰为学的特点。比如他自称是孔子的忠实信徒,崇拜儒家五经,却又精于佛理,不废纬书。刘勰的祖父、曾祖父辈以“之”“仲道”“道民”“道宝”“灵真”等字命名,说明东莞(今属山东)莒县刘氏本是天师道世家,刘勰在书中大谈《河》《洛》天文、《周易》象数、稷下阴阳学、养气、胎息、卫气等,应当与其家世信仰有关。还有,他主张写奏者必须“总法家之式,秉儒家之文”(《奏启》篇),说明他不废法家,有儒法兼综的思想倾向。

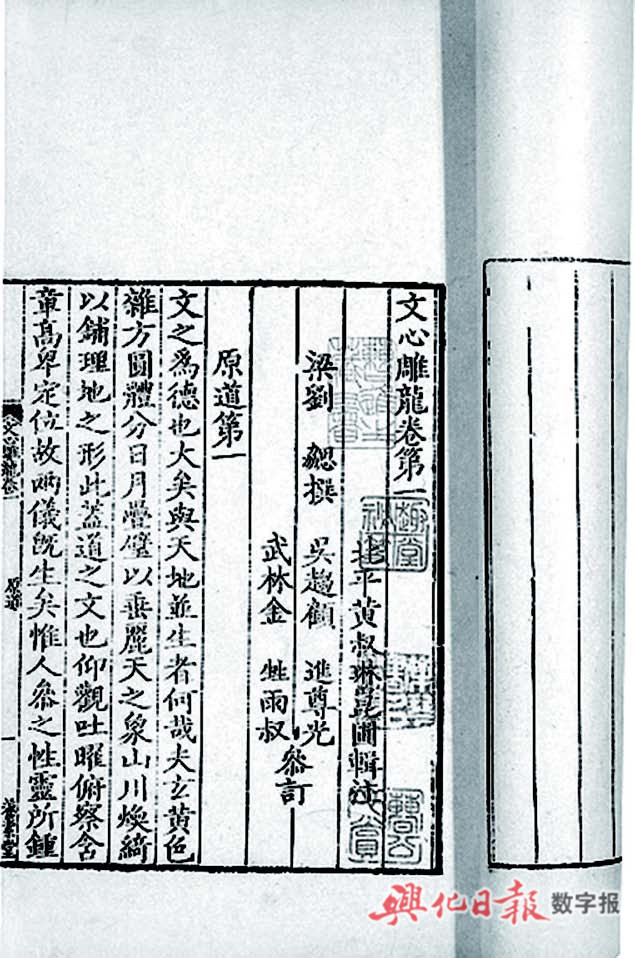

尤其值得关注的是,刘勰熟精《孙子兵法》,对兵家之道有相当深入的研究,因此他作《文心雕龙》时热衷于谈论军事、武力、征战这类话题。比如,他在《程器》篇说:“文武之术,左右惟宜,郤縠敦《书》,故举为元帅,岂以好文而不练武哉?孙武《兵经》,辞如珠玉,岂以习武而不晓文也?”认为文才和武略,可以像左右手那样互相配合,文士也当习武。他在序言中提出文学应该为五礼、六典、君臣、军国服务,其中就包括文学应当服务于“军事”,他在《程器》篇又特别强调文士“摛文必在纬军国”,要求文士参与军事活动,担负起应有的职责。为此他特意作了一篇《檄移》,详细讨论这两种军事文体(尤其是檄),要求文士掌握其写作规范和要领,在征战中发挥作用。萧统编纂《文选》只选了五篇檄文,仅仅是备其体而已,而刘勰则设专篇对檄文进行全方位研究,并且将其排在讨论帝王政令文体的《诏策》篇之后,显示了他对军事武功的高度重视。

一

宋齐之世,出于避祸的需要,宗室大臣大都避免介入、谈论武事,社会风气普遍尚文轻武,而刘勰则公开提出士人“习武”论,或许这并不是他不知诫惧,而是他固有性情和偏好的自然表现。刘勰这种“尚武”意识的养成,离不开家世门风和地域文化的长期熏陶。

莒县刘氏世居京口,这一点对于了解刘氏家族的出身和品性十分关键。京口一地,地广人稀,田多恶秽,经济不发达,但战略地位十分重要,处于拱卫建康、沟通南北的枢纽。东晋以后,京口成为北府兵的发源地,为南朝数百年武力之所出,是关乎南朝政治走向的极为重要的军事重镇。

南朝史乘称永嘉末年由中原流徙南来者为“楚人”,吴人又称包括淮南楚子在内的北人为“伧”。伧楚过江,大都停留居住在京口。晋成帝咸和年间,郗鉴以江淮伧楚充北府之兵,是最早以京口为根据地的北府镇将。后来谢玄组建的北府兵是此前溃散的北府武力的重新集结,淝水之战以后,北府将领刘牢之成为实际掌控者。东晋元兴三年,刘牢之的司马刘裕在京口重组北府势力,主力主要来自徐州、兖州,如刘裕、刘道规、刘道怜、何无忌、徐羡之、虞丘进、檀凭之、孟昶、向弥、刘毅、刘粹等,都住在京口,因此北府兵集团可以名之为“京口伧楚集团”。

莒县刘氏也是居住于京口的北来伧楚。刘勰的从曾祖刘穆之,经北府兵将领刘牢之的外甥何无忌推荐,被刘裕招为府主簿,加入了北府集团,成了北府将领之一,奠定了刘氏的政治基础。刘裕在京口起兵,刘穆之助刘裕平定京口,平桓玄,又从刘裕征广固,还拒卢循,幕中画策,决断众事;刘裕北伐,刘穆之内总朝政,外供军旅,是一个文武兼备的杰出人物。刘氏第二代人物也多为武将,如刘穆之次子刘式之从刘裕征关、洛有功,封德阳县五等侯,追谥征虏将军。元嘉二十七年,宋军大举北伐,刘勰的从祖刘秀之节度杨文德、刘弘宗,震荡汧、陇,进号征虏将军。总之,莒县刘氏在晋末宋初以武功显,堪称将门世家。

京口北府兵以骁猛善战著称。比如《晋书·刘牢之传》说谢玄招募“劲勇”,刘牢之、何谦、孙无终等都以“骁猛”应选,谢玄以刘牢之为参军,领精锐为前锋,“百战百胜,号为‘北府兵’”。又如《世说新语·捷悟》引《南徐州记》说:“徐州人多劲悍,号精兵,故(桓)温常曰:‘京口酒可饮,箕可用,兵可使。’”“骁猛”“劲悍”是北来伧楚的性情标签,是军队强大战斗力的源泉,这一地域的彪悍之风逐渐被带动起来。《晋书·祖逖传》说祖逖居于京口,“宾客义徒,皆暴桀勇士……此辈多为盗窃,攻剽富室”,因此史臣评价祖逖的为人说:“原其素怀,亦为贪乱矣。”可见伧楚祖逖及其部下本质上是一批不守礼法的豪侠。最早组建北府兵的郗鉴也是这类武人,比如《真诰》卷八说郗鉴“无辜戮人数百口,取其财宝,殃考深重”,这种行径与祖逖武人集团的贪乱作风无异。

京口的地理环境、军事地位、伧楚武人集结等因素,决定了此地不适合发展风流雅致的高门士族文化,而容易养成尚武之风和暴力性格,莒县刘氏就生活在这种环境当中,因而北府兵的这些做派和习气也深刻地影响了刘氏家族。从《宋书》刘穆之、刘秀之两传可知,刘氏家族中不乏粗犷狠戾、不守礼法、贪恋财货之人,比如刘穆之生活奢豪,长孙刘邕性嗜酒,曾孙刘祥性韵刚疏、轻言肆行等,这些行为颇能体现“豪右武人”的性格特点。刘勰的从祖刘秀之心力坚正,善于为政,品性较为端正,却是“野率无风采”,体现了尚未进入文化士族阶层的将家子的本色。

总起来看,东晋以后的莒县刘氏第一代人物刘穆之起家北府将领,刘氏家族人物身上普遍潜流着武人血脉,具有先天的刚猛粗豪之气,与高级士族的美容姿、善举止、儒雅风流的风范形成鲜明的对比。

刘氏门风的这种底蕴,在第三代、第四代人物身上仍然保留着。《魏书·李琰之传》记载李琰之出身于陇西李氏,从父李冲是孝文帝时的宰相,李琰之虽然以儒学为业,却常对人说李氏“家世将种”,自己“犹有关西风气”。陇西李氏到李琰之这里开始由武转文,但家世将种这种刻在骨子里的风习是不易祛除的。莒县刘氏的尚武精神与此相似。刘勰的从伯父刘岱为儿子取名“希文”“希武”(见刘岱墓志),就反映了刘岱在偃武尚文的潮流中,不愿意完全放弃家族的尚武传统。在刘勰身上,我们也能看到这种试图调和新旧价值观念的心理,他倡导“文武之术,左右惟宜”,就是最好的证明。

二

刘勰自伧楚将门而出,又受京口尚武风习的陶染,其气质、言行不免濡染劲健刚猛的色彩。从他的文学思想中,我们也能体认出这种风范特质,比如他的“风骨”论。

《风骨》篇的主旨是讨论如何克服文章因藻采滥用而导致的“有辞无体”之弊,提倡刚健而有生气的文风。此篇赞语总结说:“情与气偕,辞共体并。”“体”“气”二字是理解“风骨”内涵的关键。

关于晋宋以后文学的弊病,刘勰在自序中说得很明白:“去圣久远,文体解散,辞人爱奇,言贵浮诡,饰羽尚画,文绣鞶帨,离本弥甚,将遂讹滥。”辞人出于逐奇心理,过分修饰语言,削弱了表意功能,导致文章有“辞”而无“体”,背离了圣人为文的初衷。他在《总术》篇总结近代文章的嬗变,也是着眼于这一点:“凡精虑造文,各竞新丽,多欲练辞,莫肯研术。”过于整饰辞藻,追逐“新丽”,必然会忽略筋骨脉络的通盘经营,导致文章支离破碎,构不成大体。

刘勰的“风骨”论就是针对这种语言困境而提出来的:“若丰藻克赡,风骨不飞。”“若瘠义肥辞,繁杂失统,则无骨之征也。”一篇文章只有繁杂的辞采而没有浑然的整体,就是无“骨”。为了力挽“文体解散”的颓势,刘勰反复申明作文应当“体要”。如《风骨》篇说:“《周书》云‘辞尚体要,弗惟好异’,盖防文滥也。……学者弗师,于是习华随侈,流遁忘反。”辞的功能是达意,也就是“体要”,为文者一旦“习华随侈”,也就放逐了这个基本功能,消解了文章的本义。若文能体要,也就同时具备了“骨”,有了骨体,当然也就有了“气”,“气”的充盈动荡就生成了“风”,所谓“意气骏爽,则文风生焉”。因此,刘勰就由论“风”转到了论“气”,他不惜笔墨,援引了曹丕“文气”论的要点:文以气为主,建安文士孔融、徐干、刘桢的文章都是重“气”的,意在说明他所谓的“风骨”其实就是“气骨”。

于是剥落浮藻、具备“气骨”的文章就形成了刚健飞动之美:“是以缀虑裁篇,务盈守气,刚健既实,辉光乃新,其为文用,譬征鸟之使翼也。”“鹰隼乏采,而翰飞戾天,骨劲而气猛也。唯藻耀而高翔,固文笔之鸣凤也。使文明以健,则风清骨峻,篇体光华。”骨鲠刚健、体气充盈、辉光振耀,这就是刘勰追求的艺术效果。刘勰使用“征鸟”“鹰隼”“鸣凤”等象喻,很容易使人联想到他在《原道》篇使用的“龙凤”“虎豹”,这些意象共同指向“刚健”“威猛”“活力”“气势”之义,其精神意趣可见一斑。

文学上的“刚猛”之风以及由此而形成的冲击力,与武人的气类显然是相通的,刘勰虽然不是纯粹的武人,但他追求文武兼资,内心仍然激荡着将家子的血气,“风骨”论不过是其性情气质在文学思想上的反映。因此,讨论刘勰“风骨”论生成的原因,不能仅仅归结到儒家“刚健笃实”的气质,还应当顾及兵家的“骁猛劲悍”之风,甚至法家的“壮气”,这也是由刘勰学养结构的驳杂性决定的。

当然,刘勰倡导“气骨”,其动机绝不止于革除文学之弊而已。实际上,文风的背后关联着人物的性情气质,“骨劲气猛”的文学本体论和风格论,同时也是对人物风范的要求。刘勰所处的时代,士人的体格和人格都已出现严重的缺陷,这一点可以从《颜氏家训》中窥见大概:“(贵游子弟)无不熏衣剃面,傅粉施朱。”“肤脆骨柔,不堪行步,体羸气弱,不耐寒暑。”高门士族崇尚风流雅致,文弱到极致,转成病态,如此“骨柔气弱”之人,焉能经纬军国?以兵家、法家的刚猛之气来振拔当代士风,期望造就经世致用的文士阶层,这才是刘勰倡导“风骨”论的终极关怀,一部讨论文学的书,却以讨论文士品行的《程器》篇作结,其用意再明显不过了。

《光明日报》